Visión de la sequía en Mesoamérica y el Caribe

1-Introducción 1-Introducción |

2-Visión del problema 2-Visión del problema |

3-Escenario climático 3-Escenario climático |

4-Consideraciones Hidrológicas 4-Consideraciones Hidrológicas |

5-Referencias 5-Referencias |

Diversos trabajos realizados en la Región del Caribe han asegurado que durante la década de 1970 se produjo un cambio significativo en el clima. Este cambio, que se refleja claramente en el comportamiento de diferentes variables del ciclo hidrológico, fue antecedido por un marcado incremento de la variabilidad climática interanual (Centella y otros, 1998; Gutiérrez y otros, 1999; Centella 2001 y Limia, 2001). Además, la circulación atmosférica en los últimos decenios sobre Meso América y el Caribe ha estado dominada por complejas manifestaciones de la variabilidad natural del clima, entre las que se destacan ciclos de dos a cinco años y de décadas; entre las cuales resalta el efecto del fenómeno ENOS, como elemento modulador de la variabilidad climática. Aunque los autores reconocen que estas aseveraciones tienen un elevado nivel de incertidumbre, aseguran que la circulación atmosférica regional ha respondido a los cambios observados recientemente en la circulación global y estiman probable que en la Región del Caribe exista una estrecha vinculación entre las variaciones de la cuña del Anticiclón del Atlántico Norte, el espesor de la capa baja de la atmósfera y las fluctuaciones observadas en las precipitaciones. También se considera que los cambios en la frecuencia e intensidad de la sequía pudieran estar vinculados con estos procesos.

Entre los cambios observados en el comportamiento de distintas variables meteorológicas en la década de 1970-1979, se destaca el incremento significativo de la lluvia, desde el punto de vista estadístico, en los meses invernales y una disminución de la misma (no significativa) en el período lluvioso (Tabla 1) habiéndose manifestado un aumento, también significativo, en los procesos de sequía moderados y severos en el período 1961-1990, respecto a 1931-1960 (Lapinel, et al., 1993).

El indiscutible peso que el anticiclón del Atlántico Norte tiene sobre las características atmosféricas de la región se confirma al reconocer “la influencia que debe ejercer sobre la lluvia la existencia de una tendencia lineal creciente del campo de presión en los niveles medios y altos en la región durante las últimas décadas, indicativa de un proceso de intensificación del dorsal anticiclónico del Atlántico” (Naranjo y otros, 1999).

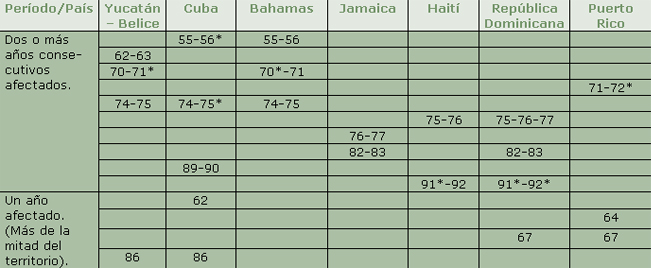

Tabla 1. Relación de años afectados con déficit moderados o severos en los acumulados de las lluvias anuales en más de una quinta parte del territorio de los países o zonas de Mesoamérica y el Caribe por encima de los 16° de latitud norte.

Observaciones:

-(*) Significa más del 50 % del territorio o país afectado.

-Los procesos de sequía han sido identificados mediante la utilización de una base de datos común (New, M., Hulme and P.D. Jones, 2000), procesada con el Sistema Monitor.

Fonseca (2001), aborda la relación entre la posición e intensidad del Anticiclón del Atlántico Norte y períodos significativos de déficit de lluvia. Este autor evalúa el período 1955-1998, teniendo en cuenta el cambio climático producido a mediados de la década de 1970-1979, para lo cual analiza dos subperíodos: 1955-1976 y 1977-1998; comprobando que existe una relación significativa entre los cambios observados en las características del anticiclón y los procesos de sequía durante la estación lluviosa (mayo-junio) de esos subperíodos.

a) Análisis del periodo 1955-1998

Desde mediados de la década 1970-1979 se observa en los trópicos un cambio en las anomalías de las temperaturas de la superficie del mar (figura 1), acompañado de un acentuado desbalance entre los eventos ENOS (fases cálidas y frías), de mediados de la década. Coincidentemente se ha podido registrar en la atmósfera un incremento de las alturas geopotenciales anuales y en el espesor entre las superficies isobáricas de 925-700 hPa en la región central del Anticiclón del Atlántico Norte y las Antillas Mayores.

El análisis de los niveles troposféricos bajo, medio y alto del sistema anticiclónico en el mes de junio, que es decisivo en el comportamiento del período lluvioso en muchas áreas de la Región de Meso América y el Caribe, refleja cambios sustanciales en la magnitud y morfología del campo de curvas geopotenciales a 500 hPa cuando son comparadas con las correspondientes a los períodos 1958-1976 y 1977-1998, destacándose un desplazamiento de la vaguada del Golfo de México más hacia el oeste de esta área marina durante el período 1977-1998; mientras que en los 200 hPa predomina una mayor influencia del anticiclón mexicano sobre la porción noroccidental del Caribe. Así mismo, ha ocurrido un aumento simultáneo en el espesor de la capa de 925 a 700 hPa sobre la región central del anticiclón oceánico en superficie y sobre el área del archipiélago cubano, por el aumento de las alturas geopotenciales a partir de los 700 hPa. Este hecho es consistente con un proceso de calentamiento de la troposfera baja, cuyo origen pudiera estar influido en alguna medida por la actividad antrópica y con el calentamiento oceánico descrito anteriormente, dado el fuerte acoplamiento existente entre los sistemas océano-atmósfera

El Indice IE (Cárdenas, 1998), revela que entre 1955 y 1976 tuvieron lugar 7 eventos ENOS con 46 meses afectados y entre 1977-1998, aunque también se presentaron 7 eventos, hubo 69 meses de afectación. Sin embargo, entre 1955 y 1976 ocurrieron 6 eventos AENOS con 50 meses afectados, mientras que el período 1977-1998 solamente hubo 1 de 10 meses.

Un corte latitudinal en los 22.5° de latitud norte en la superficie geopotencial de junio a 500hPa en la región que ocupa el archipiélago cubano, realizado en períodos de déficit y excesos significativos de lluvia, demuestra claramente las características de los sistemas meteorológicos predominantes, que son consistentes con las configuraciones regionales que se observan antes y después de mediados de la década 1970-1979.

Otras señales de importancia es el notable incremento de las temperaturas, particularmente las mínimas y la fecha de paso de las mismas por encima de los 20°C; la disminución de la oscilación térmica; el aumento del poder destructivo de las tormentas severas y de las líneas de tormenta, así como la mayor frecuencia de eventos de grandes precipitaciones.

b) Características de las curvas geopotenciales en meses de junio con condiciones secas y húmedas extremas

Para hacer este análisis se seleccionaron meses de junio secos: años 1973, 1981 y 1998; y meses de junio húmedos: años 1966, 1969 y 1988, que forman parte de trimestres abril-mayo-junio caracterizados por déficit y excesos extremos de lluvia la posición geográfica que ocupa el territorio cubano, tomado como referencia. Por otra parte, se analizó la superficie geopotencial de 500 hPa para evaluar el comportamiento de la troposfera media (figura 2).

El análisis realizado demuestra que la posición del centro anticiclónico varía notablemente al comparar las curvas geopotenciales correspondientes a las condiciones secas y las húmedas. En los meses con condiciones secas se percibe claramente el desplazamiento de la vaguada que normalmente se establece en la región central del Golfo de México (Lapinel et al, 1988), hacia el occidente, reflejándose simultáneamente un centro anticiclónico sobre la isla de Cuba, que pudiera asociarse a diferentes causas. En los meses húmedos este patrón cambia sustancialmente y la mencionada vaguada se localiza bien estructurada al oeste de la porción más occidental de la isla de Cuba y el centro anticiclónico oceánico se mantiene alrededor de su posición media histórica.

Cortes latitudinales en las superficies geopotenciales de 500 hPa realizados en una latitud de referencia de 22.5° latitud norte y entre 60° a 110° longitud oeste, comparados con los cortes latitudinales de las configuraciones medias de los campos geopotenciales a este mismo nivel en los períodos 1958-1998, 1958-1976 y 1977-1998 (Figuras 3 y 4), demuestran lo siguiente:

-Los primeros cortes indican configuraciones características de los campos geopotenciales para las condiciones secas y húmedas; las cuales se diferencian por la posición de los valores máximos y mínimos respecto a la longitud entre los 85° y 75° longitud oeste, que están vinculados a las posiciones que en cada caso adoptan los centros anticiclónicos y la vaguada del Golfo de México.

-Los segundos cortes muestran un mayor alejamiento de la vaguada de la región occidental de la islas de Cuba en el período 1977-1998; un significativo aumento en las magnitudes de las alturas geopotenciales y el reflejo de una buena estructura anticiclónica secundaria sobre la región del Caribe occidental, lo que juega adecuadamente con las configuraciones vistas en los mapas correspondientes para los casos secos y húmedos.

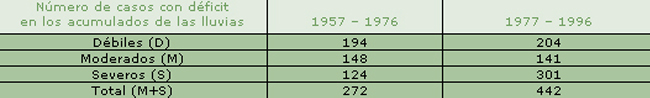

Estos últimos elementos se corresponden con un aumento en Cuba de meses de junio con déficit de lluvia moderado y severo, (Tabla 2.); lo cual sugiere un corrimiento de las características estacionales del clima (Lapinel, et al., 1993); situación que favorece la idea de una redistribución de las características estacionales (Lapinel, et al, 1993) en la región en correspondencia con los reajustes de la circulación atmosférica.

Tabla 2: – Número de casos con déficit de lluvia débiles (D), moderados (M) y severos (S) en Cuba, evaluados para el mes de junio en 54 puntos de rejilla con resolución de 2.50. Períodos 1957-1976 y 1977-1996.

Los mapas de superficies geopotenciales y los perfiles latitudinales examinados comprenden amplias áreas de interés para Meso América y el Caribe. Por tanto, las modificaciones observadas sugieren que debe existir estrechos vínculos entre regiones o países relativamente próximos a esta latitud, particularmente Yucatán, Bahamas, Haití, República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico.

La Tabla 3 recoge el comportamiento de años donde se observaron simultáneamente déficit significativo de lluvia en estos países durante el período 1955-1996. En el período 1977-1996, en Cuba, Bahamas y Jamaica existe un incremento de meses de junio con déficit moderado y severo de sequía que afecta a más de la quinta parte de sus territorios; siendo en Cuba donde se observa el cambio más significativo. Estos resultados son consistentes con los procesos anteriormente descritos para esta región geográfica específica. Así mismo, resalta que en el año 1975, el mes de junio, en el 50% del territorio de todos los países mencionados, hayan estado afectados con déficit de lluvia moderados o severos; y también los casos de los años 1984 y 1992, en los que se produce una polarización en las afectaciones en la región.

Las anomalías del campo de geopotenciales de 500 hPa en junio de 1975 (año con déficit de lluvia simultáneo en toda la región en el mes de junio), corrobora la existencia de condiciones atmosféricas favorables para este proceso de sequía regional (Figura 5).

Figura 5. Campo de geopotenciales a 500 hPa durante el mes de junio de 1975 (a) y para el período 1961-1990 (b).

Tabla 3. Relación de años afectados con déficit moderados o severos en los acumulados de las lluvias en el mes de junio en más de una quinta parte del territorio de los países o zonas de Meso América por encima de los 16 ° de Latitud.

(*) Significa más del 50 % del territorio o país afectado.

c) Procesos de sequía de corta duración

Aunque se ha hecho referencia a estadísticas de años con déficit significativos en los acumulados anuales de la lluvia en distintos países de la región (tabla 3), los acumulados anuales de precipitación poseen muchas limitaciones para su empleo práctico, porque esta escala temporal puede enmascarar importantes procesos de sequía de corta duración, que generan un agudo desequilibrio hidrológico en determinados períodos del año y en especial durante los primeros meses del período lluvioso.

En los últimos años se han estado produciendo frecuentemente procesos de sequía de corto período de duración en varios países de la región, probablemente vinculados al incremento de la variabilidad climática. Estos eventos han afectado muy duramente a estos países, principalmente en el sector agropecuario y como consecuencia la seguridad alimentaria.

En Cuba, por ejemplo, ocurrió una intensa y extensa sequía de corta duración (abril – junio, 1998), que afectó a todo el país, pero especialmente las regiones central y oriental. Este evento, solamente en la región oriental cubana, causó pérdidas económicas evaluadas en más de 400 millones de dólares estadounidenses. Desde entonces, todas las primaveras de los años subsiguientes, han estado sensiblemente afectadas por procesos de sequía.

La experiencia cubana demuestra que las sequías de corta duración pueden ser alertadas tempranamente y que es posible también seguir su evolución, sin necesidad de contar con recursos extraordinarios y, sobre esta base, el Proyecto FRIEND/AMIGO se ha propuesto apoyar las acciones que se desarrollan para aprovechar mejor las capacidades actualmente existentes en la región y fortalecer un intercambio de información rápido y eficiente.

El diagnóstico y el pronóstico de los procesos de sequía de corta duración, requieren, tal y como se definió en el primer “Caribbean Climate Outlook Fora” (Kingston, Jamaica, 1998) que: “La predicción climática esté basada en los modelos numéricos y en el conocimiento empírico que se posee acerca de la relación existente entre las variaciones estacionales e interanuales de las precipitaciones y los factores que regulan la variabilidad climática. La creación de una predicción regional por consenso requiere de un análisis pormenorizado de la situación climática inicialmente existente y de las salidas de los modelos, el que es realizado por los pronosticadores del clima”.

Y para lograrlo el “Caribbean Climate Outlook Fora” ha recomendado:

-Desarrollar una perspectiva climática estacional por consenso y difundirla.

-Facilitar el intercambio de datos y la cooperación en materia de investigación dentro de la comunidad dedicada a la predicción climática.

-Mejorar la comunicación dentro de la comunidad dedicada a la predicción climática.

-Crear y estimular el diálogo regular y sistemático entre los pronosticadores y los usuarios de la predicción climática.